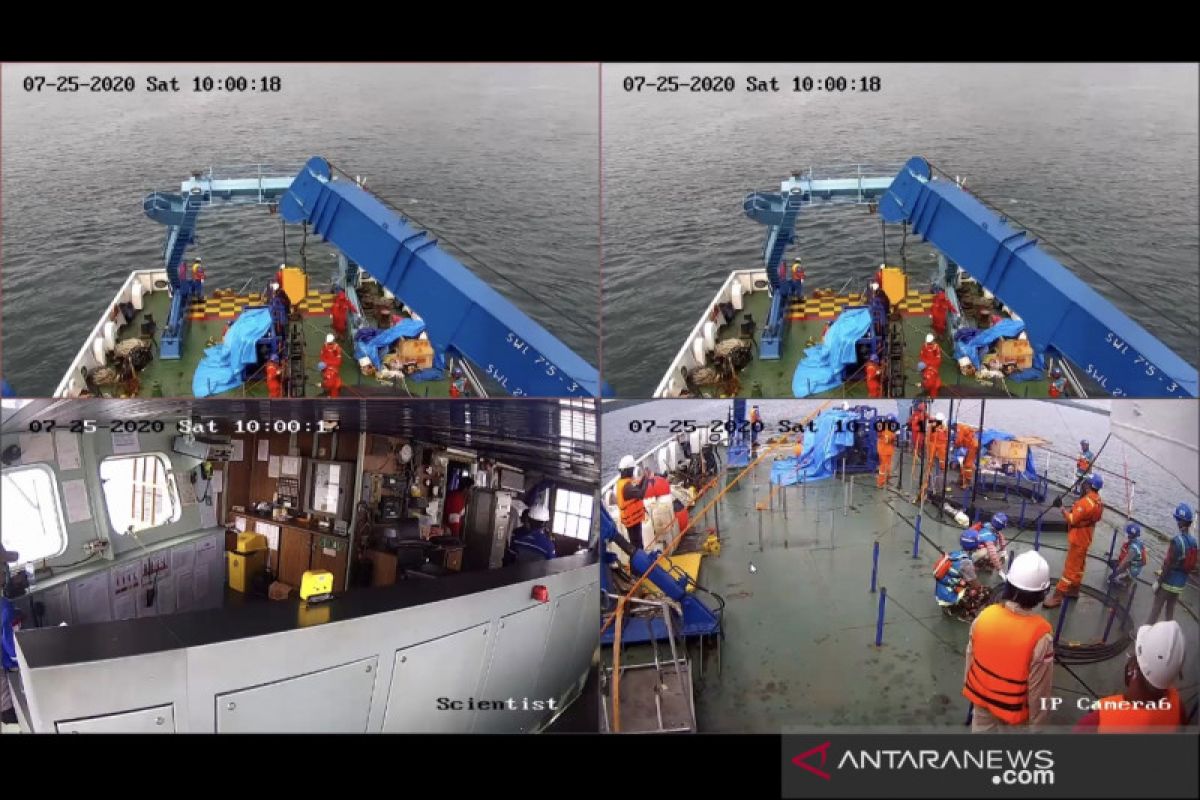

Jakarta, (ANTARA) - "Saya orang paling gugup di ruangan ini," kata Lee Freitag, insinyur senior dari The Woods Hole Oceanographic Institution dalam percakapan melalui aplikasi zoom pada Sabtu pagi (25/7), saat siaran langsung pemasangan teknologi hibrida kabel pendeteksi tsunami dari tim Kapal Riset Baruna Jaya III milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di perairan Siberut, Mentawai, Sumatera Barat.

Ahli akustik bawah air itu kemudian mengatakan bahwa sehari sebelumnya ia dan tim sudah melakukan pengetesan untuk memastikan kembali alat pendeteksi tsunami yang menggabungkan cable base tsunameter (CBT) dengan kabel dan sensor nirkabel untuk deteksi tsunami yang akan dipasang di lepas pantai Pulau Siberut oleh tim dari Kapal Riset Baruna Jaya III itu dapat berfungsi baik.

Ia menjelaskan, alat pendeteksi tsunami tersebut akan menjadi pusat penerima data akustik jarak jauh di dalam laut dan menyampaikan data gelombang tsunami ke daratan.

Freitag senang teknologi yang belum pernah diaplikasikan tersebut dapat digunakan di perairan Siberut, yang berada dekat dengan segmen Megathrust Mentawai-Siberut.

"Teknologi yang kita jelaskan ini hasil kerja super kreatif bersama kru Baruna Jaya. Saya akan senang sekali jika bisa bergabung di BJ (Baruna Jaya) sekarang, tapi karena COVID-19 tidak bisa melakukan perjalanan," kata Freitag, insinyur elektro jebolan University of Alaska yang sudah 20 tahun menggarap proyek berkaitan dengan akustik bawah laut.

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Wahyu Widodo Pandoe menjelaskan, sistem akustik dalam teknologi hibrida pendeteksi tsunami serupa konsepnya dengan jaringan massal dalam telekomunikasi.

Termoklin, lapisan tipis di dalam laut berkedalaman 100 hingga 200 meter yang mengalami perubahan temperatur ekstrem seiring perubahan kedalaman, akan dimanfaatkan sebagai bidang pantul dalam sistem akustik bawah air yang menyampaikan data berkenaan dengan kedatangan tsunami. Lapisan itu dimanfaatkan untuk memperpanjang jangkauan komunikasi di bawah laut.

"Kalau pakai kabel terlalu mahal, jadi konsep cellular di bawah air ini yang digunakan. Jadi nanti hanya butuh kabel di stasiun pertama dan land base station (stasiun di darat). Nah itu nanti dikoneksikan ke stasiun lain, ke bottom pressure recorder (pencatat tekanan dasar) dan lain-lain, (datanya) bisa di-delivery (dikirim) hingga ke kantor pusat BPPT. Banyak metering yang bisa digunakan untuk itu, bisa GSM atau satelit," kata Wahyu.

Menurut dia, teknologi CBT hibrida tersebut merupakan prototipe pertama di dunia dan dipasang di Mentawai.

Louise K Comfort, seorang profesor dari University of Pittsburgh, menyebut penempatan CBT hibrida di Siberut sebagai sebuah terobosan.

Kehangatan perairan di Siberut memungkinkan akustik bawah air membawa data 20 bahkan 30 km dan menurut dia kondisi tersebut menjadikannya lokasi tepat untuk menempatkan teknologi hibrida pendeteksi tsunami.

Pemasangan teknologi tersebut diharapkan mendukung sistem peringatan dini dalam meminimalkan dampak bencana.

Efisiensi

Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Yudi Antasena menjelaskan, CBT yang dipasang di lepas pantai Siberut panjangnya tujuh km namun ujung terluar kabel akan terhubung secara akustik dengan sensor lain di dasar laut.

"Jadi kita pakai sensor dasar laut dan dihubungkan di darat dengan stasiun penerima di Siberut, baru disambungkan ke BPPT," kata Yudi.

Sensor nirkabel yang bekerja seperti stasiun pemancar (Base Transceiver Station/BTS) dipasang di dasar laut pada kedalaman 800 meter hingga 4.000 meter dan akan mengirimkan data dengan cepat hingga 20 hingga 30 km dari ujung CBT.

Kalau teknologi CBT hibrida tersebut terbukti efektif untuk peringatan dini tsunami, maka anggaran untuk membangun sistem peringatan dini tsunami Indonesia (Indonesia Tsunami Early Warning System/Ina-TEWS) akan lebih efisien.

"Prinsipnya mengurangi penggunaan buoy tsunami, yang faktor non-teknisnya yakni vandalisme banyak. Vandalisme buoy EWS tsunami ini terjadi di perairan dunia, bahkan di Amerika Serikat sana mencapai 30 persen," kata Yudi.

Menurut peneliti dari Institut Teknologi Bandung Harkunti Pertiwi Rahayu, penggabungan teknologi pendeteksi tsunami dengan kabel optik bawah laut dan sistem sensor akustik nirkabel tersebut akan memperkuat EWS di hulu.

Harapannya, Harkunti mengatakan, teknologi tersebut lebih akurat dalam menyampaikan data-data pendukung mitigasi bencana.

Ia menjelaskan, teknologi CBT hibrida tersebut tidak hanya akan membawa manfaat bagi masyarakat pesisir Indonesia tetapi juga warga kawasan pesisir di 28 negara lain yang menghadap ke Samudera Hindia.

Harkunti menambahkan, teknologi tersebut manfaatnya akan terasa bila masyarakat dan pemerintah daerah responsif terhadap peringatan dini.

Wilayah Indonesia berada dalam Cincin Api Pasifik, tempat 81 persen gempa besar yang juga dapat memicu tsunami terjadi.

Zona gerak sesar naik yang besar atau Megathrust Mentawai-Siberut hanya satu dari beberapa zona megathrust di Indonesia yang menyimpan energi besar. Menurut para ahli gempa, tumbukan patahan di zona tersebut bisa mengeluarkan energi dengan magnitudo 8,9 dan berpotensi menimbulkan tsunami.

Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, gempa dengan magnitudo 8,4 terjadi di Siberut pada 1797 dan gempa dengan magnitudo 9 terjadi pada 1833 gempa di Pagai.

Selain itu ada gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi tahun 1935 di antara Siberut dan Nias dan tahun 2007 di antara Perairan Sipora dan Painan serta gempa dengan magnitudo 7,7 yang memicu tsunami di Pagai tahun 2010.

Hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memastikan kapan gempa terjadi, namun tsunami yang mengikutinya dapat dideteksi. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini tsunami menjadi pilihan dalam upaya menyelamatkan lebih banyak orang dari bencana. (*)